d’Land : Vous êtes cadre dans la tech. Vos collègues savent-ils que vous êtes palestinienne ?

Lara : Oui. Chez mon employeur actuel, mon expérience a été plutôt positive. Dans mon précédent emploi, c’était différent – les gens n’étaient pas à l’aise pour en parler. Je pense que ce changement tient moins au secteur qu’à l’époque. Par le passé, évoquer le sujet donnait souvent l’impression de « prendre parti ». Aujourd’hui, les gens posent des questions pour comprendre. Cela illustre l’impact des manifestations, des réseaux sociaux et des prises de parole sur le discours public. Les gens sont mieux informés et sentent qu’au fond, nous sommes tous humains.

Vous vivez au Luxembourg depuis cinq ans maintenant…

… Quatre ans et trois mois, pour être précise. Avant de m’installer au Luxembourg, j’ai passé plusieurs années au Royaume-Uni. Et avant cela, j’ai vécu dans différentes régions du Moyen-Orient pour des raisons professionnelles et familiales.

Vous avez vécu en Palestine ?

Non, jamais.

Vos parents en parlaient souvent avec vous ?

Oui, certainement. Il y a un risque constant d’oubli. Vous savez, il existe très peu de documents écrits sur notre histoire. Les archives ont été volées ou détruites – par exemple, dans les années 1980, l’armée israélienne a pillé les archives de l’OLP à Beyrouth. Ces documents sont précieux. Sans eux, la principale manière de transmettre notre histoire reste la famille. C’est pour cette raison que les parents palestiniens font tout pour nous inculquer notre histoire dès le plus jeune âge. Il est difficile de se documenter, y compris sur le plan émotionnel, car les personnes qui connaissant la véritable histoire, l’histoire profonde, ont probablement été assassinées au fil des ans. En même temps, on nous a appris la prudence : ne pas mentionner son identité dans les aéroports, lors d’un entretien d’embauche ou dans une demande de promotion.

Est-ce pour cela que vous préférez ne pas vous exprimer ici sous votre vrai nom ?

Oui. Je donne souvent des interviews sous un pseudonyme ou une variante de mon prénom. On ne sait jamais quand cela pourrait être utilisé contre soi. J’ai vu des femmes arabes dans la tech être prises pour cible pour quelque chose d’aussi simple qu’un collier. Il y a aussi un sentiment de culpabilité, sachant que mon employeur peut être complice d’une certaine manière. Mais je me dis que ce travail me permet de vivre une vie qui me donne la possibilité de militer, de prendre la parole et, ainsi, de provoquer le changement.

Vous êtes née apatride ?

Je suis née au Koweït. Mon père, aujourd’hui décédé, était originaire de Gaza, et ma mère vient de Haïfa. Nous avons vécu en tant que réfugiés. Je suis née sans passeport, et cela marque. Cela a créé une véritable obsession pour les passeports ; j’en suis à mon troisième. L’année prochaine, je demanderai la nationalité luxembourgeoise.

Comment était la vie au Koweït en tant que Palestinienne ?

La relation du Koweït avec les Palestiniens est compliquée. Dans les années 1960, les Palestiniens ont joué un rôle important dans la construction du pays. Mais après la guerre du Golfe et certaines déclarations politiques de Yasser Arafat, il y a eu un énorme retour de bâton. De nombreux Palestiniens ont dû partir – c’était en quelque sorte un second exil. Ma famille, elle, est restée. Grandissant là-bas, je n’avais pas de patrie. Je n’ai jamais connu le fait d’aller rendre visite à mes tantes ou mes oncles, car tous habitaient dans différents pays. Je me suis toujours sentie éparpillée, sans véritable foyer.

Quand avez-vous compris l’histoire de votre famille ?

J’ai grandi avec, cela faisait partie de ma vie. En 1996, nous avons émigré en Australie, mais mon identité palestinienne est restée centrale. Peu importe où je vivais ou quel passeport je possédais, je me considérais d’abord comme Palestinienne. J’ai grandi avec les journaux télévisés, la télé toujours allumée. L’histoire familiale était constamment présente. Mon père n’a eu de passeport qu’à quarante ans – avec tout ce que cela implique en termes d’opportunités socio-économiques manquées. Je pense que j’avais environ huit ans quand j’ai compris l’injustice de notre situation. Nous vivions alors à Damas pour une courte période et j’ai visité le camp de réfugiés de Yarmouk. J’y ai senti un plus grand sens de la communauté que partout ailleurs. En même temps, j’ai vu que certains Palestiniens avaient réussi à quitter les camps, d’autres non. C’est là que j’ai compris : Nous sommes tous égaux, mais certains sont plus égaux que d’autres.

Je suppose que les expériences vécues par votre famille ont été très différentes…

Je me souviens d’un été, en 2001, lorsque ma tante nous rendait visite à Damas. Un matin, elle a vu son immeuble à la télévision – il était attaqué. Elle ne pouvait pas joindre son mari car les lignes téléphoniques entre la Syrie et la Palestine étaient coupées. La voir, elle avec ses trois enfants, ne sachant pas si leur père était toujours vivant, sans comprendre pourquoi leur immeuble était pris pour cible... Et puis les voir se demander s’ils devaient rentrer après cette attaque, retourner à l’école, essayer de savoir où était leur foyer. J’étais très jeune à ce moment-là, mais j’ai compris qu’être Palestinien, ce n’est pas seulement continuer à souffrir pour ce qui s’est passé en 1936, en 1948, en 1967 ou 1992. La lutte palestinienne n’appartient pas seulement au passé – elle est toujours en cours. C’est un combat quotidien.

À quel moment avez-vous décidé de vous approprier cette histoire ?

En 2021, lors des expulsions du quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est. J’ai pris conscience à quel point cette situation commençait à peser sur ma santé mentale et combien la solution à deux États était en train de s’effondrer. J’avais deux choix : reculer et m’assimiler complètement en Europe, ou au contraire redoubler d’efforts en affirmant plus fortement encore mon identité palestinienne. C’est à ce moment-là que j’ai compris la nécessité de prendre la parole ouvertement. Sinon, rien ne changerait. Les Palestiniens continuent de payer le prix des erreurs commises par les Européens au siècle dernier. Et pourtant, autant j’aime la culture européenne, la sécurité au Luxembourg, le droit d’expression, la liberté de manifester, autant je refuse une identité européenne. Décider de prendre la parole a été un moment libérateur, mais je reste prudente — surtout en travaillant dans la tech. Au final, je risque mon emploi, pas ma vie.

Pensez-vous que votre vie a été plus facile que celle de vos parents ?

En Europe, on dit que la génération des boomers a eu de meilleures conditions de vie que la génération des millennials en termes de pouvoir d’achat, de vie sociale, de liberté. Mais ce n’est pas mon cas. Mes parents se sont énormément sacrifiés. Ils ont tout fait pour que nous vivions mieux. J’ai grandi pauvre, ma famille vivait d’un salaire à l’autre. Mon père ne prenait jamais de vacances ; il encaissait ses congés pour payer notre scolarité. Moi, je n’ai pas à penser à la survie de la même manière. Mes parents étaient obsédés par une seule idée : empêcher que leurs enfants aient à revivre les mêmes épreuves qu’eux.

À votre avis, comment aurait réagi votre père en voyant ce qui se passe aujourd’hui ?

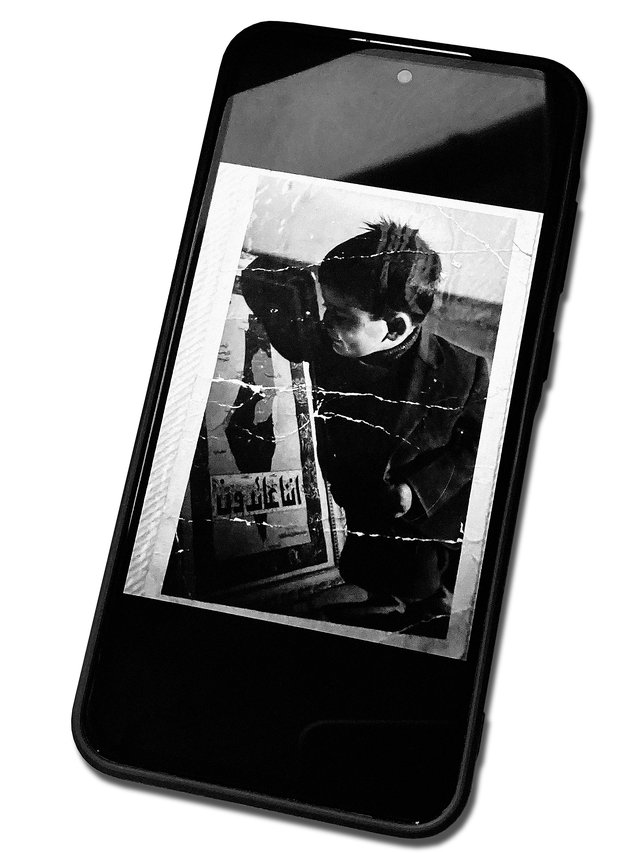

Mon père serait écœuré, triste, abattu par la situation actuelle. Cela aurait sans doute été une des rares occasions où je l’aurais vu pleurer. J’ai récemment retrouvé une photo de lui enfant à Gaza, près de la plage, en costume comme c’était la mode à l’époque, tenant une pancarte où l’on peut lire : « Nous reviendrons. » Nous le disons encore aujourd’hui, soixante ans plus tard, et nous ne sommes toujours pas revenus. Et c’est de là que naît la déception. Mais c’est de là aussi que surgit cet espoir auquel nous nous accrochons toujours. Ce qui nous a fait vivre dans un état provisoire.

Qu’entendez-vous par « vivre dans un état provisoire » ?

Mon père parlait peu de son enfance à Gaza. Ce n’est que maintenant que certaines choses prennent sens. J’ai grandi en nageant, mais je ne l’ai jamais vu nager. Cela n’avait jamais eu de logique pour moi. Il était très actif enfant, puis il a peu à peu cessé de nombreuses choses. Quand j’y repense, tout ce qu’il a abandonné était lié à Gaza. La natation, la plage : tout cela lui rappelait sa terre, et c’est pour cette raison qu’il s’en est détourné. Il racontait aussi l’histoire d’une montre que son père, décédé, lui avait promise. Cette montre est tombée et s’est perdue lors de l’évacuation ; il ne l’a donc jamais reçue. Tous ces traumatismes donnent aujourd’hui un sens à sa vie et à la manière dont il l’a traversée. Mais je pense que c’était trop lourd pour lui de partager avec ses enfants la réalité de cette situation. Vivre dans un état provisoire, c’est vivre avec l’espoir constant d’un avenir qui ressemble de plus en plus à un rêve – ou peut-être à une désillusion. Mais c’est aussi une manière inspirante de voir les choses : quoi qu’il arrive, les Palestiniens n’abandonnent pas. Leur résilience est bouleversante.