D‘Land : Die EU-Kommission hat in den Verhandlungen mit den USA nachgegeben und einem Zollsatz von

15 Prozent für ihre Exporteure zugestimmtt. Gleichzeitig hat sie Zolltarife für US-Produkte – auch im Agrarbereich – von null Prozent akzeptiert. Wie finden Sie dieses Ergebnis?

Charles Goerens : Ich finde das sehr enttäuschend. Aber wir waren in einer schwachen Verhandlungsposition – und das hat der amerikanische Präsident Trump kalbliddeg ausgenutzt.

Der frühere EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen, Thierry Breton, hat in mehreren europäischen Zeitungen gewarnt, die nächste Demütigung durch die USA würde sich bereits abzeichnen. Der Handelsriese drohe mit Sanktionen, sollte der Digital Services Act zur Anwendung kommen. Wie wird aktuell im EU-Parlament über diese Einflussnahme der USA diskutiert?

Die Erpressungsversuche sind offensichtlich. Dieser Stresstest steht bevor. Meine Fraktion, wahrscheinlich auch die Sozialisten und die Grünen, werden jedoch keinesfalls damit einverstanden sein, die DSA-Verordnung aufzuweichen. Die EU sollte souverän über ihre Online-Hygiene entscheiden dürfen.

„Den Westen, wie wir ihn gekannt haben, gibt es nicht mehr“, haben Sie im Radio 100,7 gesagt. Wäre es denn eine Option, die Beziehungen zu China zu verbessern?

Mit China haben wir das gleiche Problem. Es hat Europa nahezu abgeschrieben und betrachtet uns nicht mehr als gleichberechtigten Partner. Das asiatische Land ist ebenso skrupellos wie die Amerikaner und wird weiterhin ordentlich Druck auf die europäischen Märkte ausüben. Wir beobachten jetzt schon, dass sie uns über ihren Zugang zu seltenen Erden erpressen. Vor allem wollen sie verhindern, dass ihre Rohstoffe in der Waffenherstellung zur Anwendung kommen. Die Möglichkeit, unabhängig von China zu werden, besteht aber durch den Fund von seltenen Erden in Nordschweden. Die Zeit der offenen Märkte und großen Exportvolumen aber ist für die EU vorbei.

Vor zwei Wochen plädierten Sie allerdings im Tageblatt für Abkommen mit China …

Natürlich müssen wir mit China verhandeln. Wir werden offensichtlich mit chinesischen Autos, die hier zu Dumpingpreisen angeboten werden, überschwemmt. Und diese Tendenz nimmt zu, da der chinesische Absatzmarkt für ihre eigenen Produkte gerade schrumpft. Europa ass grad an enger miserabeler Situatioun. Mit Abkommen könnte man regulierend gegensteuern.

Sehen Sie neue potenzielle Partner auf dem afrikanischen Kontinent?

Schwierig. China ist bereits sehr präsent auf dem afrikanischen Kontinent. Sie haben vor sechs Wochen versprochen, afrikanische Produkte zollfrei nach China zu importieren. Ich frage mich, warum die Europäer kein solches Angebot gemacht haben. Jahrelang habe ich für eine euro-afrikanische Freihandelszone plädiert.

Sie waren Verteidigungsminister. Gibt es Fortschritte bei der Schaffung einer gemeinsamen EU-Verteidigungspolitik?

Makropolitisch gesehen, hat die Europäische Union kaum Befugnisse, um eine gemeinsame Verteidigungspolitik zu organisieren. Während der Covid-Krise haben wir gesehen, dass trotz des Fehlens eines Rahmens dennoch gemeinsame Handlungsoptionen bestehen. Aber wir werden derzeit von den USA unter Druck gesetzt. Die Trump-Regierung und ihr Verteidigungsminister Pete Hegseth fordern von den Europäern 100 Milliarden Dollar Investitionen in den USA für ihre Unterstützung im Ukrainekrieg.

Das heißt, mittel- und längerfristig sollte man sich von den USA emanzipieren...

Und hierfür bestehen bereits Koalitionen zwischen EU-Staaten und Großbritannien und anderen Nato-Partnern. Der Rahmen muss also nicht auf die EU beschränkt bleiben. In der EU müssen Frankreich, Deutschland und Polen die Verteidigungspolitik voranbringen, indem beispielsweise die Interoperabilität der Waffensysteme aufeinander abgestimmt wird. Dabei sollte von europäischen Firmen gekauft werden und weniger von US-Unternehmen, sonst bleibt die Abhängigkeit bestehen. Denn auch bei einem abbezahlten F-35 bleibt die Kontrolle über den Flieger in US-Händen. Eine unabhängige EU-Verteidigungsstrategie und Kommandostruktur gänzlich außerhalb der Nato kann ich mir derzeit aber kaum vorstellen, weil es hier an Rahmenbedingungen fehlt, so dass es dennoch schwierig wird, von den USA unabhängig zu werden. Mir stinn hei um Ufank.

Besteht nicht auch eine EU-interne Gefahr – dass Marine Le Pen und Alice Weidel in fünf Jahren mit neuen Panzern umherfahren dürfen?

Déi Gefor kënnt nach derbäi.

Der Einfluss von Rechtspopulisten und Rechtsextremisten ist im EU-Parlament gewachsen. Wie haben die das geschafft?

Bei all dem Nebel, der sich gerade ausbreitet, ist eines klar: dass die Verschiebung nach rechts im EU-Parlament voranschreiten wird. Das ist mittlerweile eine besorgniserregende Realität. Dabei fällt weniger der numerische Anteil von Rechtspopulisten und Rechtsextremisten ins Gewicht, als ihr koordiniertes Vorgehen. Insbesondere in den Kommissionen zur Gleichberechtigung und zur Entwicklungspolitik stimmt eine Mehrheit gegen die Politik, wie sie von der EU-Kommission definiert wurde. Einzelne Mitglieder der EVP stimmen inzwischen gemeinsam mit dem rechten Rand ab. Déi Rietsextrem laueren nëmmen drop fir kënnen d'Von-der-Leyen-Koalitioun auserneen ze huelen.

Sie waren ebenfalls schon mit dieser Strategie konfrontiert. Im Juni wurde ein Initiativbericht zur Entwicklungspolitik von EVP-Politikern, Rechtskonservativen und Rechtsextremen im Vorfeld einer UNO-Konferenz unter den Tisch gestimmt.

Weil Manfred Weber, Partei- und Fraktionsvorsitzender der EVP, den Entwicklungsausschuss als weniger wichtig betrachtet, wird kaum gegengesteuert, wenn gegen die offizielle Linie der Kommission gehandelt wird. In der Handelskommission ist dies aber beispielsweise noch nicht der Fall.

Hat sich die Stimmung im EU-Parlament allgemein verändert?

Ja, sie hat sich stark gewandelt. Der Unterton ist ein anderer. Der rechtsextreme Einfluss begrenzt sich nicht mehr auf Floskeln. Sie treten organisiert und strukturiert auf. Man hätte einen Koalitionsrat einsetzen sollen, der diesen Problemen innerhalb von Parlamentskommissionen entgegenwirken und sie notfalls mit den Fraktionsvorsitzenden lösen könnte. Der nächste Stresstest für den Rat steht ebenfalls bevor, wenn nun der „Mehrjährige Finanzrahmen“ ausgehandelt werden soll.

Wie sieht es denn in Ihrer eigenen Partei Renew Europe aus. Ist sie auch dabei, sich zu wandeln? Zumindest das belgische Pendant zur DP, der MR in Wallonien, hat unter seinem Parteipräsidenten Georges-Louis Bouchez eine Nische in populistischen Schlagzeilen für sich entdeckt. In der deutschen FDP gab es diese Tendenz unter Christian Lindner ebenfalls.

Was Artikel 2 des Lissabon-Vertrags angeht, sind wir uns einig – es gilt, die Werte Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte zu achten. Deshalb vertreten wir auch eine klare Haltung gegenüber Ungarn. Renew Europe besteht allerdings aus vielen, auch kleineren Parteien, und es ist nicht immer einfach, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Die Herausforderung bezieht sich vor allem auf institutionelle Fragen. Die Skandinavier sind zögerlich, wenn es um die Frage einer stärkeren Integration geht; ihnen reicht die aktuelle Struktur.

Und in handelspolitischen Fragen?

Einige Renew-Kollegen sind für eine Zusammenarbeit mit der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (ECR), weil sie wirtschaftsliberale Prinzipien vertritt. Ich bin aber gegen eine solche Kooperation, weil die ECR systematisch daran arbeitet, die Von-der-Leyen-Kommission in bestimmten Bereichen weiter nach rechts zu verschieben.

Am Wochenende hat der frühere Präsident der Europäischen Zentralbank Mario Draghi einen Gastbeitrag in mehreren Zeitungen veröffentlicht, in dem er sich erneut für massive Investitionen im EU-Binnenmarkt ausspricht. Auch um sich gegen den Handelskrieg mit den USA zu schützen. Wie steht es um diese Investitionen?

Renew Europe wird stark darauf drängen, zu schauen, welches Investitionspotenzial innerhalb der EU möglich ist. Draghi schlägt eine jährliche Investition von 800 Milliarden Euro vor, unter anderem in die Digitalisierung, neue Technologien und erneuerbare Energien. Da die Kommission sich gegenüber Trump verpflichtet hat, 500 Milliarden pro Jahr in den USA zu investieren, stellt sich nun die Frage: Wie viel Spielraum bleibt für den EU-Markt? Das muss geklärt werden.

Sie sind für die Ratifizierung des Mercosur-Abkommens. Als Landwirt wissen sie, dass das Handelsabkommen einen gewissen Preis für die europäische Landwirtschaft hat.

In einer Welt, in der es viele Akteure gibt, die für einen Handel ohne Regelwerk plädieren, sollte die Europäische Union Interesse daran haben, ein Abkommen mit Regeln abzuschließen – auch wenn das Abkommen seine Schwachstellen hat. Die Einfuhr von Fleisch aus Südamerika ist tatsächlich eine Hypothek für die europäischen Bauern. Die EU muss deshalb einen Topf Geld bereithalten, um einen möglichen Preisverfall auszugleichen. Die wahre Herausforderung für die Landwirtschaft ist allerdings nicht das Mercosur-Abkommen, sondern eine mögliche EU-Erweiterung. Vor allem die Ukraine würde die GAP untragbar machen. Schon jetzt drückt das ukrainische Getreide die Preise in der EU. Eine innere Marktstabilisierung wäre in diesem Fall nur über eine aggressive Exportpolitik zu erreichen.

Darüber dürften sich die afrikanischen Märkte nicht freuen…

Für die afrikanischen Märkte ist Russland bereits der Hauptkonkurrent. Die EU könnte der Ukraine helfen, ihre Handelskanäle, die sie bereits auf dem afrikanischen Markt hat, aufrechtzuerhalten. In aufstrebenden Märkten mit einer zunehmend größeren Mittelschicht wird die Nachfrage ohnehin steigen.

Letzte Woche stand der frühere Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nach einem Bericht der Investigativplattform Follow the Money wegen seiner Sonderberaterrolle in der Kritik. Das Medium kritisierte, dass in seinem Brüsseler Büro Treffen intransparenter Natur stattfinden würden.

Ich finde das Theater um dieses Büro absolut lächerlich. Juncker ist einer der ganz großen Europäer; die aktuelle Kommission profitiert von seiner Expertise. Im Sommer 2018 hat er erfolgreich mit Präsident Trump verhandelt. Vor allem in den letzten Wochen, als erneut Verhandlungen mit den USA anstanden, sollte die Kommission dankbar sein, einen solchen Berater wie Juncker an ihrer Seite zu haben. Und er macht das ehrenamtlich.

Die Kritik bezog sich eher auf Treffen mit hochrangigen Nicht-EU-Politikern und Diplomaten, die Einfluss auf ihn ausüben könnten.

Ich kenne Jean-Claude Juncker gut genug, um zu wissen, dass er unter keinen Umständen Europa Schaden zufügen will.

Mitte Mai letzten Jahres lehnte eine DP-CSV-Mehrheit eine Motion zur Anerkennung des Staates Palästina ab. Ihre Ko-Spitzenkandidatin im Europawahlkampf, Amela Skenderovic, zeigte sich enttäuscht. Sie sagten daraufhin dem Wort, die Jugend sei ungeduldig. Wo stehen Sie und Ihre Partei heute in dieser Frage?

Ich bin für die Zweistaatenlösung – so wie von der Uno 1947 vorgesehen. Durch die aktuelle Trump-Netanyahu-Achse besteht allerdings wenig Hoffnung auf dieses Ziel. Es müsste zu internationalen Verhandlungen kommen, um Sicherheitsgarantien sowohl für einen palästinensischen Staat als auch für Israel festzulegen. Während einige argumentieren, die Anerkennung des palästinensischen Staates sei ein Geschenk an die Hamas, argumentieren andere, die Gründung eines palästinensischen Staates sei eine Voraussetzung, um der Hamas den Boden unter den Füßen zu entziehen. Ich reihe mich hinter letzterer Argumentation ein. Die Zweistaatenlösung dürfte zu mehr Stabilität führen, denn eine Bedingung für einen palästinensischen Staat ist der Ausschluss der Hamas aus der Regierung.

Und Ihre Partei steht wo?

Außenminister Xavier Bettel zeigt sich seit einiger Zeit offener für die Zweistaatenlösung. Mit Blick auf die Uno-Vollversammlung in der zweiten Septemberhälfte wird erneut Dynamik in die Debatte kommen. Nur leider hat Europa wenig Gewicht in dieser Frage.

Es gab noch einen anderen Punkt, an dem Sie und Außenminister Bettel unterschiedliche Ansichten vertraten. Ende Februar sprachen Sie sich nach Ausbruch der Konflikte im Ostkongo im EU-Parlament für Sanktionen gegen Ruanda aus. Bettel aber war zunächst gegen Sanktionen. Wie konnte es zu diesen Differenzen kommen?

Die Position von Xavier Bettel war nuancierter. Er wollte die Entscheidung, ob es zu Sanktionen gegen Ruanda kommen sollte, um ein paar Tage verschieben; er war nicht grundsätzlich gegen Sanktionen.

Sie und Herr Bettel sind jedenfalls beide unter den Top drei der beliebtesten Politiker. Anders als der Vizepremier sind Sie weniger sichtbar. Wie erklären Sie sich Ihren hohen Beliebtheitswert?

Vielleicht weil der EU-Wahlkampf noch nicht so lange her ist.

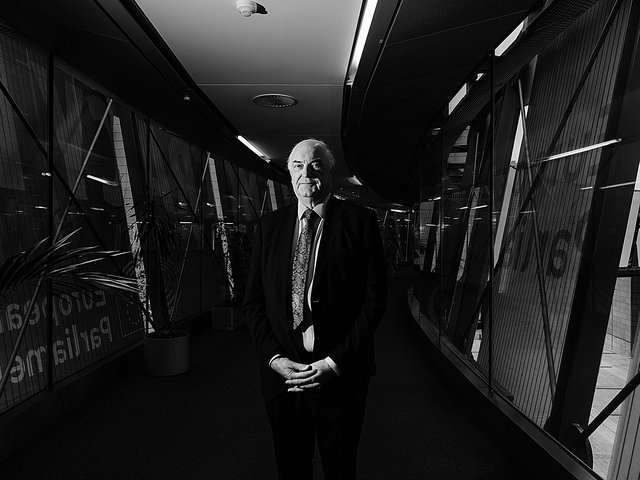

Charles Goerens wurde am 6. Februar 1952 in Ettelbrück geboren. Nach seinem Studium der Agrarwissenschaften trat Goerens der Demokratischen Partei (DP) bei. 1979 wurde der Nordpolitiker in die Abgeordnetenkammer gewählt; drei Jahre später wurde er erstmals Mitglied des Europäischen Parlaments. In der Juncker-Polfer-Regierung wurde ihm 1999 das Amt des Ministers für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Angelegenheiten, für Verteidigung sowie das Umweltministerium übertragen. Seit 2009 ist er erneut Abgeordneter des Europäischen Parlaments.