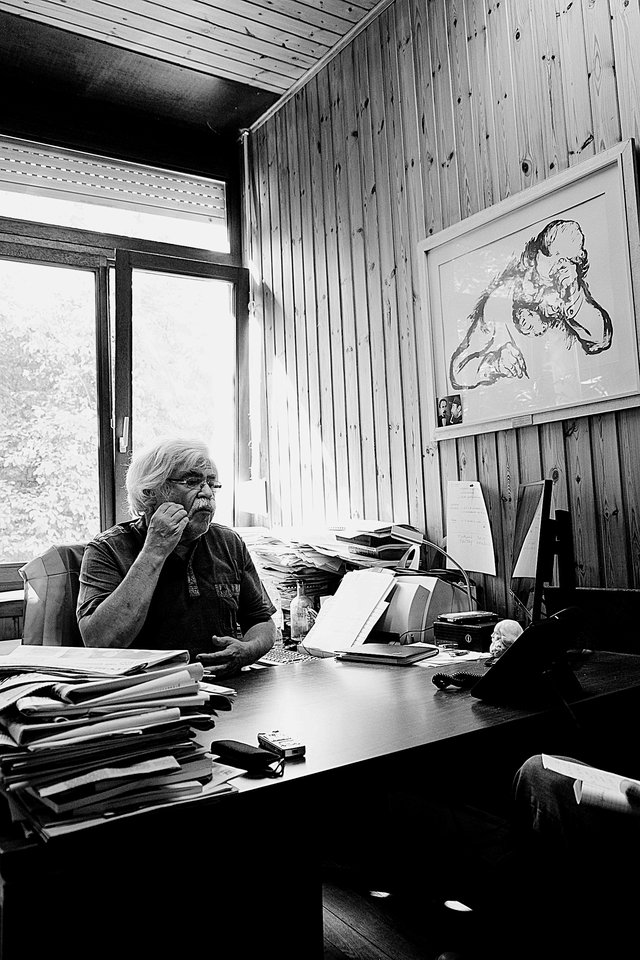

Zénon Bernard Im T-Shirt und in Jeans sitzt Ali Ruckert am Montagmorgen in seinem Bürosessel im Erdgeschoss des dreistöckigen Hauses am Anfang der nach dem KPL-Mitbegründer Zénon Bernard benannten Straße in Esch/Alzette. Hinter ihm steht ein Bambusstrauch, an der holzvertäfelten Wand hängt ein Porträt von Karl Marx, auf den Tischen stapeln sich Zeitungen. In der hinteren Ecke kann Ruckert von seinem Schreibtisch aus die kleine Redaktion der 1946 gegründeten Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek gut überblicken. Mit 68 Jahren ist er eigentlich schon in Rente, doch Chefredakteur der Parteizeitung ist er immer noch – seit 1995. Und seit 1999 ist er Präsident der Kommunistischen Partei, die ihren Sitz in der Etage über den Redaktionsräumen der Zeitung hat.

Mit dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus hatte die KPL sich allmählich gespalten: zwischen denen, die mit dem demokratischen Zentralismus brachen und sich vom Stalinismus distanzierten, um die „moderne“ Linkspartei Nei Lénk zu gründen, und denen, die wie Ali Ruckert an der „Tradition“ festhalten wollten. Es war auch ein Generationen- und ein Kulturkampf. 1999 konnte er vorübergehend beigelegt werden: Moderne Linke, Trotzkisten und Kommunisten schlossen sich zu Déi Lénk zusammen und kandidierten auf gemeinsamen Listen. 2002 kam es jedoch zum erneuten Bruch; bei den Kammerwahlen 2004 und den Gemeindewahlen 2005 traten Déi Lénk und KPL wieder getrennt an.

In die Kammer schaffte die KPL es seitdem nicht mehr. Auch bei den Gemeindewahlen blieb sie 2005 erfolglos, obwohl sie in den drei größten Gemeinden sowie in Sanem und Rümelingen Listen aufstellte. 2011 platzte dann der Knoten: In Esch/Alzette, Differdingen und Rümelingen zogen sie in den Gemeinderat ein und die Zeitung titelte am Dienstag nach den Wahlen: „D’Kommunisten sinn ërem do!“. Den Sitz in Esch/Alzette mussten sie aber 2017 schon wieder hergeben; in Rümelingen kam Edmond Peiffer in den Schöffenrat, weil die LSAP eine Partnerin brauchte; Ali Ruckert konnte sein Gemeinderatsmandat in Differdingen verteidigen.

Vor drei Wochen ist die KPL bei den Gemeindewahlen erneut an einem Tiefpunkt angelangt. Nur in Rümelingen konnte sie ihr Mandat knapp halten, ist aber nicht mehr im Schöffenrat, weil die LSAP die absolute Mehrheit zurückerlangte und auf die Kommunisten verzichten kann. In ihrer einstigen Hochburg Esch/Alzette kommt sie nur noch auf zwei Prozent. Auch in Differdingen, wo sie am 11. Juni anderthalb Prozent verloren, sind sie nicht mehr im Gemeinderat. Für Ali Ruckert ist es eine persönliche Niederlage, keiner hat die jüngere Geschichte der Partei mehr geprägt als er. Aufgewachsen ist Alexandre Ruckert in Zolwer, die Familie seiner Mutter Babette war schon vor dem Zweiten Weltkrieg kommunistisch, sein Vater Jos entstammte einer katholischen Familie und wurde erst Mitglied der KPL, als er zur Arbed kam. Beide kandidierten bei Wahlen, Babette Ruckert-Muller und Alis Schwester Irène Bigler-Ruckert waren Präsidentinnen der Union des Femmes. Erstmals politisch aktiv wurde Ali Ruckert bei den Protesten gegen den Vietnamkrieg. Als Jugendlicher spielte er Oboe, mit 16 trat er der Partei bei, mit 19 belegte er Russischkurse in Differdingen. Nach dem Abitur begann er als Journalist in der Zeitung, zwei Jahre später ging er nach Moskau, um an der Internationalen Lenin Schule Philosophie und Volkswirtschaftslehre zu studieren und arbeitete für die Zeitung als Korrespondent. 1980 kehrte er mit einer marxistisch-leninistischen Ausbildung im Gepäck nach Luxemburg zurück. 1984 kandidierte er erstmals bei den Kammerwahlen, 1987 wurde er Spitzenkandidat in Differdingen. Als Emile Backes 1990 das Schöffenamt von Bruno Piazza übernahm, rückte Ali Ruckert zum ersten Mal in den Gemeinderat nach, wo er bis zur historischen Niederlage von 1993 saß.

Am Ende Am Montag sucht Ali Ruckert nach Erklärungen für die Wahlniederlage vom 11. Juni. Es sei natürlich möglich, dass der Krieg in der Ukraine eine Rolle gespielt habe; in der Öffentlichkeit sei es so rübergekommen, als seien die Kommunisten die großen Unterstützer von Russland und Putin, wozu die Medien viel beigetragen hätten. Deshalb seien sie zu offiziellen Rundtischgesprächen in Funk und Fernsehen nicht eingeladen und von der Presse boykottiert worden. Dabei habe die KPL von Anfang an den Krieg abgelehnt und für Friedensverhandlungen plädiert, doch das sei nicht verstanden worden. Eine weitere Ursache sei, dass viele linke Wähler/innen sich für den vote utile entschieden hätten, um die LSAP zu stärken, weil sie CSV und DP verhindern wollten.

Ali Ruckert sieht die KPL aber nicht nur in der Opferrolle. Strukturell sei sie fast am Ende, es fehle ihr an Militanten und finanziellen Mitteln. Die meisten Einnahmen erhält sie vom Staat, in Form von Pressehilfe für die Zeitung. Ihren Wahlkampf hat sie durch Mitgliederbeiträge und die Entschädigungen finanziert, die Edmond Peiffer als Schöffe und Ali Ruckert als Gemeinderat bekamen, sowie durch die Jetons der Mitglieder, die sie in kommunalen Kommissionen stellte. Künftig werden die Einnahmen noch weiter sinken.

In der Stadt Luxemburg und in Sanem hat die KPL erstmals seit 2005 keine Liste aufgeboten, in Esch/Alzette hat die Lokalsektion sich nach dem Tod von Gilbert Simonelli vor drei Jahren quasi aufgelöst. Simonellis Witwe Marceline Waringo hatte große Schwierigkeiten, Kandidat/innen zu finden. In allen Gemeinden trat die KPL wie schon 2017 mit offenen Listen an. Von 1992 bis 2010 seien keine neuen Mitglieder mehr hinzugekommen, viele ältere seien gestorben, bedauert Ruckert. Wie viele Mitglieder die Partei heute insgesamt hat, verrät er nicht. Schätzungen zufolge sind es 300 bis 400, aktiv sind jedoch die wenigsten.

Seit einigen Jahren verzeichne die KPL wieder mehr Beitritte von vor allem jungen Mitgliedern und auch die Zahl der Sympathisant/innen nehme zu, die sich zwar in Arbeitsgruppen beteiligen, aber sich (noch) nicht öffentlich als Kommunist/innen outen wollen, erzählt Ali Ruckert: „No de Chamberwalen wäert eist Haaptuleies sinn, d’Partei weider opzebauen, jonk Leit ze kréien, déi auszebilden, hinnen dee marxistesche Bagage ze ginn, dass se déi richteg Analys kënne maachen, hei zu Lëtzebuerg an international.“

Eine Erneuerung kündigt die KPL schon seit Jahren an. Als Hoffnungsträger gilt Vize-Präsident Alain Herman (42), der jedoch in Wiltz wohnt und von der „Basis“ im Süden weit entfernt ist. Der 35-jährige Christophe Bartz, Mitglied der Syndikatsleitung beim OGBL, ist seit zwei Jahren für politische Propaganda zuständig, doch nur die wenigsten trauen ihm zu, die Leitung der Partei zu übernehmen. Ali Ruckert erzählt zwar, dass im 30-köpfigen erweiterten Zentralkomitee (ZK) weitere junge Mitglieder aktiv seien, doch um wen es sich dabei handelt, ist nicht bekannt. Die Zusammensetzung des ZK ist – wie so vieles in der KPL – geheim.

Aufbruch Tatsächlich scheint aber in Esch eine neue Dynamik zu entstehen, manche berichten sogar von einer regelrechten Aufbruchstimmung. Größtenteils junge Leute, die sich von Déi Lénk enttäuscht abgewandt haben, weil manche Parteiobere ihnen zu machtorientiert geworden sind oder ihnen kein Gehör geschenkt haben, bemühen sich darum, der KPL neues Leben einzuhauchen. Der einzige, der sich bislang offen zu erkennen gibt, ist der 30-jährige Jan Guth, überzeugter Republikaner, einst Hacker beim Chaos Computer Club und heute Pädagoge in der Escher Stadtbibliothek. 2011 kandidierte er in Esch für die Grünen, 2017 für die Linke, wo er bis heute Mitglied ist. Nachdem er sich „intensiv mit Marx und Engels beschäftigt“ hat, trat er dieses Jahr der KPL bei. Im Gespräch mit dem Land berichtet er von 25 bis 30 Leuten im Alter von 25 bis 40 Jahren aus unterschiedlichen Milieus, die die KPL wiederbeleben möchten. Manche seien schon in internationalen republikanischen und marxistischen Netzwerken aktiv, vorzugsweise im Internet. Nur die wenigsten seien Parteimitglied, bei manchen bestehe noch eine Hemmschwelle. Inspiriert wurde Guth vom Erfolg der österreichischen KP, die seit November 2021 in Graz die Bürgermeisterin stellt, und dem Sieg von Sinn Féin im Mai bei den Kommunalwahlen in Nordirland. Eine jahrelange niederschwellige Basisarbeit auf lokaler Ebene habe zu diesen Erfolgen geführt.

Jan Guth ist durchaus entschlossen, in der KPL Verantwortung zu übernehmen, nicht nur bei Wahlen, auch in der Parteileitung; wenn das ZK hinter ihm stehe, könne er sich sogar vorstellen, beim Kongress im nächsten Jahr Parteipräsident zu werden. An Ideen fehlt es ihm nicht. Das Haus in der Zénon-Bernard-Straße, das der KPL gehört, möchte er als Anlaufstelle für Bürger/innen öffnen. Aktuelle Themen wie Klima- und Umweltschutz möchte er stärker nach vorne bringen, ohne die soziale Frage zu vernachlässigen. Die Botschaften der KPL möchte er über die sozialen Netzwerke einfach, verständlich und in moderner Aufmachung kommunizieren, wie es die Piraten tun, die in den Gemeinden gewannen, wo KPL und Déi Lénk verloren. Aus der Zeitung könnte (auch) eine Online-Zeitung werden, die lokale und nationale Themen in den Vordergrund stellt. Nicht zuletzt soll die KPL transparenter und demokratischer werden. Kurzum: Jan Guth und die anderen wollen, dass die KPL gesellschaftsfähig und sexy wird – eine moderne linke Partei wie Déi Lénk.

Sie sind sich durchaus bewusst, dass sie dazu mit der stalinistischen Tradition brechen müssen, die der KPL noch immer anhaftet. Für ihn sei der Marxismus die philosophische Basis des Kommunismus, sagt Guth, mit dem real existierenden Sozialismus, mit „kranken Regimen“ wie der Sowjetunion und der DDR habe das nichts zu tun. Sie sind sich auch bewusst, dass die KPL ihre Positionen zu Russland und China überdenken und differenzierter und klüger übermitteln muss. Und, dass es noch vor dem nächsten Kongress einer Grundsatzdiskussion im Zentralkomitee bedarf.

ZK Die aber könnte kompliziert und zäh werden. Die KPL pflegte lange Zeit enge Beziehungen zur Sowjetunion, zur DDR und zur Volksrepublik China. Viele Parteifunktionäre, die damals aktiv waren, sind es heute nicht mehr, doch die Treue zu den Großmächten hält zumindest bei einigen Sturköpfen weiter an, wie fast täglich in der Zeitung nachzulesen ist. Seit der Wahlkampf begonnen hat, schreibt Ali Ruckert zwar hauptsächlich Leitartikel zur nationalen Politik, dafür tritt der stellvertretende Chefredakteur Uli Brockmeyer umso vehementer als Antiamerikanist und Putin-Versteher auf. Brockmeyer, der in der DDR aufwuchs, war seit 1964 Mitglied der FDJ und später ihr Vertreter im Weltbund der Demokratischen Jugend (WBDJ). Vor 20 Jahren begann er als Budapest-Korrespondent für die Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek zu schreiben, danach wurde er Redakteur. Seit 2011 kandidiert er für die KPL bei den Gemeindewahlen in Esch/Alzette. Bis heute stimmt er in Leitartikeln und anderen Beiträgen Lobeshymnen auf die DDR an. Auch Ruckert hält im Gespräch mit dem Land hartnäckig an der Erzählung fest, die Nato habe den Krieg in der Ukraine verursacht und spricht der ultrakapitalistischen Diktatur China eine „wichtige antiimperialistische Rolle“ in der Weltpolitik zu. Selbst Alain Herman kann nicht ohne den Rückgriff auf vermeintliche „sozialistische“ Großmächte erklären, wie eine antiimperialistische Partei sich in einer globalisierten kapitalistischen Welt positionieren soll. Jan Guth spricht sich seinerseits dafür aus, weltpolitischen Themen weniger Aufmerksamkeit zu schenken und sich dafür stärker auf die alltäglichen Probleme der Menschen zu fokussieren.

In letzterer Hinsicht scheint Ali Ruckert durchaus bereit für eine Öffnung zu sein. Junge Sympathisant/innen berichten, dass er in persönlichen Gesprächen aufgeschlossener sei als bei öffentlichen Auftritten im Radio, wenn er bei kritischen Fragen zum Ukraine-Krieg in die Defensive gerät und sich in einem nationalkommunistischen Diskurs verfängt, um die geopolitischen Positionen der KPL lokalpolitisch zu legitimieren. Sozialrevolutionärer als der von Déi Lénk ist sein Diskurs vielleicht, wenn er gegenüber dem Land die Gewerkschaften kritisiert, die nicht grundsätzlich gegen die Ausbeutung von Menschen durch Menschen und an einer anderen Gesellschaftsform interessiert seien, sondern sich im Rahmen von Sozialpartnerschaften mit dem Kapital arrangierten. Der OGBL habe nach der Tripartite vom März 2022 zwar zum Klassenkampf angesetzt, sei sechs Monate später aber wieder zurückgerudert, nur weil der Indexmechanismus wiederhergestellt wurde. Das sei negativ für die Beschäftigten, aber auch für die Gewerkschaften selbst. Nur die Hälfte der Delegierten in den Betrieben sei gewerkschaftlich engagiert, die kollektivvertragliche Abdeckung mit 50 Prozent zu niedrig.

Einheit Dabei lebten 16 Prozent der Einwohner/innen an der Armutsgrenze, ein Drittel der Haushalte komme kaum noch über die Runden: „Wann et hei am Land 60 000 Leit ginn, déi de Mindestloun verdingen, wou et awer keng Bewegung gëtt, fir dorun eppes ze änneren, da kann ee sech awer Froe stellen“, sagt Ruckert. Nach 50 Jahren Sozialpartnerschaft seien die Leute nicht mehr fähig, in ihrem eigenen Interesse aktiv zu werden. Hinzu käme, dass sie einem „Trommelfeier vu Propaganda“ ausgesetzt seien, was dazu führe, dass sie abschalten. Das habe zur Folge, dass eine Reihe von Menschen sich mit einfachen Lösungen zufrieden geben, wie sie die Piraten oder die ADR anbieten. Einfache Lösungen für komplexe Probleme gebe es aber nicht. Deshalb sieht Ruckert das Empowerment künftig als eine der Hauptaufgaben der KPL: Das Bewusstsein der Menschen wieder zu stärken, ihnen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind, „dass se erkennen, wann se zu vill sinn, da kënnen se Bierger beweegen“; auch wenn er sich bewusst ist, dass das schwierig wird in einem Land, in dem Sozialkämpfe keine Tradition haben.

„Unsere Stärke war immer, dass wir neben der institutionellen Arbeit auch außerparlamentarische Aktionen durchgeführt haben“, sagt Ruckert. Das war in den vergangenen Jahren nur noch vereinzelt der Fall, etwa wenn Post- oder Spuerkeess-Filialen geschlossen wurden. Dass die außerparlamentarische Basisarbeit gestärkt werden muss, davon ist auch Jan Guth überzeugt. Déi Lénk denke ebenfalls darüber nach, wie sie diesen Bereich stärken könne, sagt ihr Ko-Sprecher Gary Diderich. Guth ist derzeit noch in beiden Parteien Mitglied und wünscht sich eine engere Zusammenarbeit. Auch junge Gewerkschafter/innen versuchen, zwischen Lénk und KPL zu vermitteln, damit die Bewegung links von LSAP und Grünen wieder vereint, gestärkt und offensiv auftreten kann, statt nach der Wahlniederlage in Selbstmitleid zu versinken und den Medien oder den Piraten die Schuld zu geben.

Die Frage ist jedoch, ob beide dafür schon bereit sind. 2002 war die Zusammenarbeit vor allem an gegenseitigem Misstrauen gescheitert. Die KPL vermutete, Déi Lénk wolle Kommunisten aus den Entscheidungsgremien und von den Wahllisten ausschließen, während die Linke eine Machtübernahme durch die KPL befürchtete. Obwohl von den Mitgliedern der Verhandlungsdelegationen von damals nur noch die wenigsten politisch aktiv sind, wirkt diese Auseinandersetzung bis heute nach.