Deloitte, Property Index 14th edition, août 2025

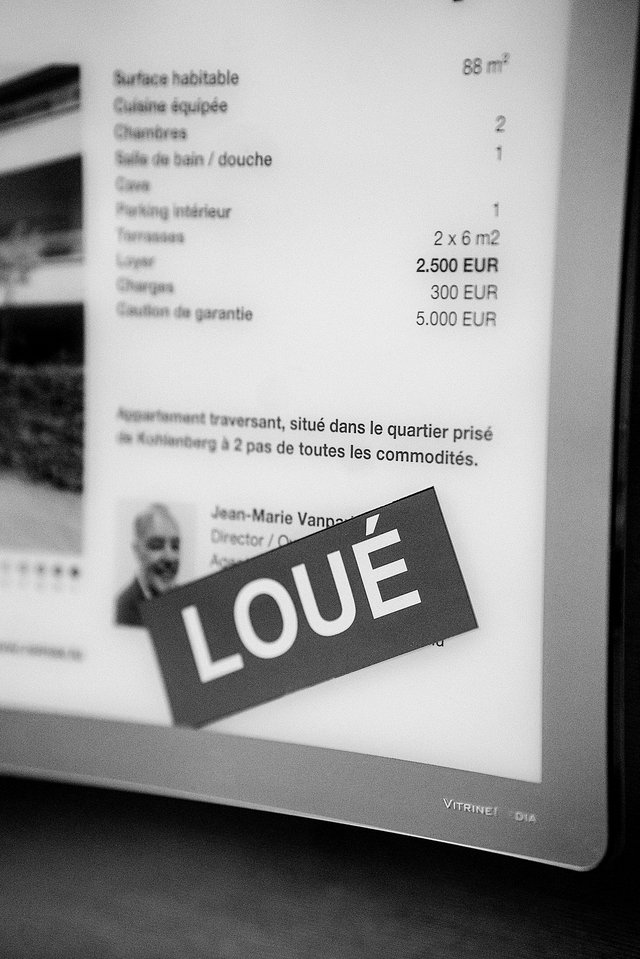

« Luxembourg City ranks as the most expensive city for renters in 2024, with average rental prices reaching 43,4 euros per square meter », écrit Deloitte dans son nouveau Property Index. La Big Four place le Luxembourg en haut du podium. Loin devant Paris, Dublin (32 euros le mètre carré) et Barcelone (30 euros). Des loyers qui mettraient en évidence « the premium cost of housing in Europe’s key urban centers ».

Sur les dix dernières années, les loyers ont quasiment doublé dans la capitale. Entre 2015 et 2025, le loyer moyen y est passé de 22,6 à 44,3 euros le mètre carré, révèle le Statec ce mercredi. L’Observatoire de l’habitat estime de son côté qu’il faut désormais débourser plus de 2 000 euros pour un appartement ancien de 70 mètres carrés en Ville. Sur l’ensemble du territoire, la hausse des loyers annoncés a été plus régulière et lisse, entre 3,5 et quatre pour cent par an depuis 2010. Les derniers chiffres semblent indiquer qu’un plafond a été atteint : Les loyers annoncés viennent de reculer de 2,2 pour cent sur l’année écoulée.

Observatoire de l’habitat, « Typologie de logements locatifs partagés, de courte durée et digitalisés », note 41, décembre 2024

Pour « ancrer les talents », écrit l’Observatoire, de nouveaux produits sont désormais commercialisés. Le co-living a ainsi connu une « croissance (ultra) rapide », les annonces pour les logements partagés représentant désormais quinze pour cent des annonces locatives. Pour faire court, le co-living est le pendant expat des « chambres à café », dans une version « haut standing », à l’esthétique vaguement hipster. Le principe est simple : Une maison (ou un immeuble) est subdivisée en mini-unités meublées, qui sont exploitées par des sociétés spécialisées. Une gestion en partie automatisée grâce aux apps mobiles. L’Observatoire souligne la définition « relativement précise et restrictive » du public cible. L’offre reste réservée aux jeunes cols blancs célibataires. Dans un de ses posts LinkedIn, la société de co-living Many Many s’adresse aux firmes internationales : « Et hop ! Employés logés, employés soulagés, et par magie (ou presque) beaucoup plus opérationnels ». Pour sa nouvelle résidence à la Cloche d’Or, Many Many a d’ailleurs choisi le nom « HENRY’s », acronyme pour « High Earners, Not Rich Yet ».

Comme on pouvait s’y attendre, l’offre co-living se concentre dans et autour de la capitale (surtout les quartiers Bonnevoie et Gare), avec « un pôle secondaire » autour de Belval. Les chercheurs de l’Observatoire ont passé au crible les annonces en ligne. L’unité de co-living la plus chère qu’ils ont trouvée se situe au Rollingergrund. Le loyer y est de 139 euros le mètre carré pour une chambre de onze mètres carrés. L’Observatoire fait le calcul : La maison comptant dix chambres et un studio, il estime le revenu mensuel total à 18 950 euros. Une manière pour le propriétaire de maximiser son rendement locatif.

L’Observatoire détaille les différentes stratégies économiques poursuivies par les sociétés de co-living. Le modèle classique est celui de la sous-location : Des propriétaires privés signent un contrat avec une société de gestion qui lui assure « un loyer et un taux d’occupation élevés ». Mais le modèle plus rentable et risqué (car il implique un fort endettement) est celui de l’acquisition de maisons, voire de la construction d’immeubles dédiés. Pour porter cet investissement, les sociétés sont « généralement soutenues par des fonds d’investissement internationaux », note l’Observatoire. Le secteur co-living a longtemps été dominé par Altea (furnished.lu), lancé en 2007 par Carole Caspari, une ancienne « tax manager » jadis spécialisée dans la domiciliation de sociétés. La niche est devenue un marché qui attire des acteurs internationaux. La société belge Cohabs loue ainsi des chambres à Bonnevoie pour 1 500 euros. D’autres, comme l’allemande Habyt et la française Colonies, ont annoncé leur venue. Des résidences entières sont désormais conçues et construites pour le co-living. En mars 2024, la Ville de Luxembourg a ainsi officialisé l’acquisition d’une Vefa enlisée comportant 92 chambres meublées, qu’Immobel est en train de construire en face de la gare de Dommeldange.

Observatoire de l’habitat, « Estimation du taux de rendement d’un investissement locatif au Luxembourg », février 2025

Entre 2018 et 2022, les prix immobiliers affichaient des taux de croissance annuels obscènes, cumulant à 16,3 pour cent en 2021. Or, selon les calculs de l’Observatoire, le taux de rendement pour un appartement nouvellement acquis s’est dégradé durant ces cinq années boom, chutant à 3,04 pour cent en 2022. (Contre 4,3 à 4,6 pour cent entre 2010 et 2018.) C’est que, heureusement, les loyers ne pouvaient suivre l’envolée des prix. Les investisseurs ne s’en inquiétaient pas plus que ça. Ils tablaient, eux, sur les plus-values d’une vente future. L’Observatoire évoque « une composante ‘spéculative’ » : « La perspective d’une hausse future des prix des logements a pu attirer des investisseurs locatifs, ce qui a renforcé la hausse des prix. »

Ce délire collectif (dopé fiscalement) d’une croissance infinie a volé en éclats en 2022 avec la hausse abrupte des taux d’intérêts. En attendant « le retour de la confiance », écrit l’Observatoire, certains investisseurs pourraient être tentés de se tourner vers le segment de l’existant. Les taux de rendement locatifs y auraient « assez fortement augmenté » par l’effet combiné d’une baisse des prix et d’une « hausse poursuivie des loyers demandés par les bailleurs ». Les derniers chiffres, publiés cette semaine par le Statec et l’Observatoire, indiquent un début de redémarrage sur le marché enlisé des Vefas, et une hausse des prix dans l’existant. Les statisticiens y voient surtout l’effet des acheteurs qui ont souhaité « profiter des avantages fiscaux avant leur expiration définitive ». Et de rappeler que « le nombre de transactions [de Vefas] reste encore inférieur de moitié à la moyenne des années précédant la crise ».

Observatoire de l’habitat, « Évolution du taux d’effort des ménages résidents entre 2016 et 2019 », note 27, octobre 2021

Au taux de rendement de l’investisseur correspond le « taux d’effort » du locataire. La dernière estimation de cet indice, qui mesure la part du salaire accaparée par le loyer, remontait à 2019, et elle n’était guère rassurante. Les locataires déboursaient alors en moyenne 37,3 pour cent de leur salaire pour se loger. Une hausse de 17,5 pour cent en à peine quatre ans. Ce jeudi, les chercheurs de l’Observatoire ont présenté en exclusivité un update devant la commission parlementaire du Logement. Les députés ont appris qu’en 2023, le taux d’effort était de 39,3 pour cent pour les locataires du privé. Pour les familles monoparentales, la situation est devenue dramatique : Elles dépensent désormais la moitié de leur revenu pour se loger. Les inégalités entre locataires sont, elles aussi, criantes : Les vingt pour cent les plus pauvres dépensent 55,6 pour cent de leurs revenus pour se loger, tandis que les vingt pour cent les plus riches n’affichent qu’un taux d’effort de 20,4 pour cent.

En forçant un peu le trait, on pourrait parler d’un conflit latent entre salariés du privé (majoritairement étrangers) et rentiers de l’immobilier (majoritairement luxembourgeois), entre « late comers » et établis. Le directeur de l’Observatoire, Antoine Paccoud, a évoqué ce jeudi « les trente pour cent de locataires qui transfèrent chaque mois soixante millions d’euros aux trente pour cent de bailleurs ». Il a fait un rapide portrait de ces multipropriétaires, au nombre total de 28 472, dont 12 868 détiennent trois biens ou plus, 3 759 cinq ou plus, et 761 plus de neuf. Et de conclure : « Les cent premiers bailleurs se partagent 2 410 biens immobiliers ».

Les locataires sont une minorité, mais une minorité de plus en plus nombreuse. Selon le dernier rapport « Housing in Europe » d’Eurostat, le ratio entre propriétaires et locataires était de 68-32 en 2023. En 2022, il était encore de 72-28, en 2011 de 87-13. Le mécontentement est réel : Dans un sondage publié en juillet 2024, près de soixante pour cent des locataires considéraient excessive la charge financière liée à leur logement. Les 11 000 familles monoparentales sont « les plus vulnérables en termes de maintien et d’accès au logement », écrivait l’Observatoire en 2022. Seulement 43 pour cent parmi elles sont propriétaires. (Une part qui monte à 73 pour cent des familles en couple et à 78 pour cent des plus de 55 ans.) Dès 2011, l’Observatoire avait constaté ce décrochage : En 2005, 68 pour cent des familles monoparentales pouvaient s’acheter un appartement « adéquat ». Cinq ans plus tard, ils n’étaient plus que de 46 pour cent.

Observatoire, « Qui sont les candidats à un logement en location abordable au Luxembourg », note 33, juillet 2023

La liste d’attente auprès du Fonds du logement symbolise les échecs des politiques de logement et reflète la faiblesse du parc locatif social. Cette liste comptait 3 839 ménages en 2021, 5 940 en 2023 et 6 532 fin 2024. Le marché de la location est extrêmement « fluide », et connaît un turn-over énorme : Dans le recensement de 2021, près de deux tiers des locataires déclaraient habiter leur logement depuis moins de cinq ans. Les chercheurs de l’Observatoire s’étonne que la proportion des candidats avec un taux d’effort de plus de quarante pour cent ait diminué. Ils avancent plusieurs explications, dont celle-ci : « Il est également envisageable que les ménages confrontés à des taux d’effort très hauts aient pris la décision de passer la frontière ».

Liser, « Les travailleurs frontaliers atypiques face aux inégalités transfrontalières : éclairages et défis », Inégalités transfrontalières dans la Grande Région, juillet 2025

Pour l’année 2022, l’IGSS avait comptabilisé plus de 3 647 personnes ayant quitté le territoire luxembourgeois, tout en continuant à y travailler. Les chercheurs du Liser ont mené des entretiens avec une trentaine de ces « frontaliers atypiques ». On en retrouve des extraits dans un recueil que les universités de la Sarre et du Luxembourg ont publié en juillet. Comme ce témoignage d’un ancien résident luxembourgeois qui s’est installé à Villerupt : « Les Luxembourgeois pensent, qu’économiquement parlant, je suis un peu stupide. Parce qu’ils pensent que l’on peut devenir beaucoup plus riche en achetant au Luxembourg. […] Ma réponse serait que c’est une sorte de ticket d’entrée dans le pays, d’acheter là-bas, et pour moi, c’est trop cher. »

Une personne née au Luxembourg, qui vient de s’installer en Lorraine, déclare : « C’est terrible de quitter le pays où l’on est né. Mais on n’a vraiment pas le choix. L’avantage de vivre en France, c’est qu’on peut […] acheter, mettre de côté, et vivre comme nos parents en temps normal ». Un retraité qui loue désormais en France explique : « La raison [de quitter le Grand-Duché] est que ma propriétaire m’a augmenté le loyer un peu trop. […] Je ne peux plus me permettre de résider au Luxembourg. Je dois choisir entre manger et payer mon loyer. Voilà. »

Observatoire de l’habitat, « Préférences des résidents concernant les orientations de la politique du logement », juillet 2025, note 42

Les précarisés du marché privé sont majoritairement en faveur de sa régulation. C’est ce qui ressort d’un questionnaire envoyé à 19 000 ménages, auquel 19 pour cent ont répondu. L’Observatoire constate que le statut d’occupation constitue « un facteur particulièrement clivant ». En conclusion, les chercheurs parlent même d’une « polarisation opposant locataires et propriétaires ». Chez les locataires, les jeunes, les pauvres et les immigrés, la demande d’une intervention étatique est particulièrement forte. Une prévalence qui serait probablement liée à « l’absence de patrimoine immobilier », écrit l’Observatoire. Qui précise : « Ceci inclut des mesures parfois sujettes à débat comme le plafonnement des prix et des loyers ». 74 pour cent des locataires sondés s’y disent favorables. Parmi les propriétaires, ils ne sont que 49 pour cent.

Chambre des députés, commission du

Logement, 25 septembre 2025

Le « Loyersdeckel » (cinq pour cent du « capital investi ») de 1955 est de facto mort, les juges refusant de l’appliquer. Sa réforme est considérée comme politiquement périlleuse. D’autant plus depuis que le ministre, motivé mais malhabile, Henri Kox (Déi Gréng), s’est retrouvé pris entre les feux des investisseurs et des locataires, y perdant une bonne partie de son capital politique. En fin tacticien, son successeur au ressort du Logement, Claude Meisch (DP), joue la montre et cherche à trianguler. Il a lancé une large consultation avec les experts et lobbyistes, qui sont priés de répondre à plusieurs rounds de questionnaires. Certes, il faudrait prendre la réforme du plafonnement des loyers « op de Leesch », a-t-il expliqué ce jeudi devant les députés, mais que lorsque le marché se sera « calmé ».

Claude Meisch a pourtant laissé entrevoir quelques pistes : En attendant une vraie réforme, la loi sur le plafonnement pourrait être « ponctuellement » adaptée, pour la rendre « een Tick méi praktikabel ». Le ministre a aussi fait l’éloge du « Miet-

spiegel » qui recense, ville par ville, quartier par quartier, les loyers pratiqués : « Dat géif extrem Sënn maachen ». Puis de prononcer une phrase plus périlleuse : On pourrait « peut-être » également y « greffer » une « Mietpreisbremse ».