Ende Januar fiel das Urteil. Eine Pflegefamilie hatte geklagt, um regulären Elternurlaub gewährleistet zu bekommen. Das Verwaltungsgericht wies die Klage ab, mit der Begründung, dass Pflegekinder – im Unterschied zu Adoptiv- und leiblichen Kindern – nicht „pérennement“ an ihre Familien gebunden sind. „Ceux placés judiciairement sont censés réintégrer leur famille d’origine dès que possible.“ Die Pflegefamilie würde nicht zu „Eltern“ und daher bestehe keine Familiengründung. Die Prekarität der Situation sei deshalb nicht vergleichbar mit Adoptiv- und biologischen Familien, denen der Elternurlaub gesetzlich zusteht.

Die Rechtsprechung ist dahingehend interessant, dass sie die Rolle der Pflegefamilien in Luxemburg erneut beleuchtet. Besonders sichtbar sind sie nicht. Den politischen Willen, Pflegefamilien, die ein Kind für eine langzeitige Betreuung empfangen, den Elternurlaub zu gewähren, müsste es erstmal geben. Die gerichtliche Entscheidung kann Mireille Molitor nicht nachvollziehen. Die studierte Biologin ist Präsidentin der Fleegeelteren asbl., einer kleinen Organisation, die 26 Mitgliedsfamilien zählt und sich vor einer Handvoll Jahren neu aufgestellt hat. Sie betreut derzeit zwei Pflegekinder, zwei Jungs von zwei und sieben Jahren. „Was sind wir Pflegefamilien, wenn nicht eine Familie?“, fragt sie und es klingt Wut über den Mangel an Anerkennung mit. Im Alltag sei man als Pflegeeltern immer da, versuche, Kindern mit oft tragischen Lebensgeschichten Stabilität und Wärme zu geben.

Seitdem die neue Verfassung im Juli 2023 inkraft getreten ist, ist der „interêt supérieur“ des Kindes gesetzlich verankert. In Fällen, in denen das Kindeswohl so gefährdet ist, dass ein sicheres Aufwachsen nicht mehr gewährleistet ist, wird die Aufgabe des Kindesschutzes an den Staat übertragen, entweder durch eine institutionelle Betreuung in einem Kinderheim oder eine Aufnahme in eine Pflegefamilie. 1 461 Kinder sind derzeit in Luxemburg „fremdbetreut“ (Stand Oktober 2023). Davon leben 876 in Kinderheimen und 585 in Pflegefamilien. Die Mehrheit der Fälle wurde gerichtlich dazu verpflichtet – knapp 70 Prozent insgesamt, beim Rest handelt es sich um „accueils volontaires“, das heißt, dass die Herkunftsfamilie das Sorgerecht freiwillig aufgegeben hat. Mireille Molitor rechnet vor, dass es doppelt so viele Pflegefamilien geben müsste, um die Unterbringung in Kinderheimen zu verringern, die in Luxemburg höher als im Ausland ist (Dänemark 37 %, Großbritannien circa 20 %). Unicef beklagt den hohen Prozentsatz – denn Studien belegen, dass Kinder, die in Institutionen aufwachsen, in ihrem Lebensverlauf öfter psychische und soziale Probleme entwickeln.

Pascale Engel de Abreu, Professorin an der Uni Luxemburg, forscht zur mentalen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, die in Fremdunterbringung in Luxemburg aufwachsen. Für die Hero-Studie sammelte sie Daten zur psychischen Gesundheit von Vier- bis 18-Jährigen, die in einem Kinderheim oder einer Pflegefamilie aufwachsen. Aus den Antworten geht hervor, dass viele dieser Kinder „klinisch relevante Symptome“ von Depressionen oder Angststörungen zeigen – allerdings sind längst nicht alle unzufrieden. Ein signifikanter Unterschied liegt dabei in der Partizipation: Kann ein Kind mehr über sein Leben mitbestimmen, egal wo es aufwächst, ist es insgesamt zufriedener.

Bei den Pflegefamilien wird unterschieden zwischen Kurzzeitpflegen, die in akuten Notsituationen Kinder bei sich aufnehmen, und Langzeitplatzierung. Es ist ein bereicherndes, emotional und erzieherisch schwieriges Unterfangen, ein Pflegekind bei sich willkommen zu heißen. Auf der Webseite des Office national de l’enfance (One), das sich um die Unterbringung der Kinder kümmert, stehen die Anforderungen, denen Familien unter anderem gerecht werden müssen: ausreichend Ressourcen, dem Leben gegenüber positiv eingestellt sein, von hoher Selbstkenntnis zeugen. Pflegefamilien werden mit bis zu 1 800 Euro monatlich honoriert. Für ein Kind von zwei Jahren, das Tag und Nacht in einer Pflegefamilie lebt, bekommt die Familie beispielsweise 1 640 Euro ausbezahlt.

Die Motivationen der Pflegeeltern variieren – bei manchen sind die eigenen Kinder erwachsen und sie haben noch genug Kraft, einem Kind, dem es schlecht geht, ein neues Zuhause zu bieten. Andere wollen der Gesellschaft etwas zurückgeben, fühlen sich der Aufgabe gewachsen oder finden die Form von Ko-Elternschaft ansprechend. Im Normalfall ist das Kind in zwei Familiensysteme eingebunden: Auch wenn die Herkunftsfamilie das Sorgerecht bisher verloren hat, soll der Kontakt zur Herkunftsfamilie bestehen bleiben. Ein emotionaler Spagat für alle. Es gilt ein Besuchsrecht, das je nach Fall von regelmäßigen Aufenthalten am Wochenende zu von Erziehern mit-beaufsichtigten seltenen Kurzzeitvisiten reicht. In manchen Fällen wird der Kontakt ganz abgebrochen, nach zwei Jahren Kontaktabbruch spricht man von einem legalen „abandon“.

Die Prekarität der Pflegschaft, die in der Rechtsprechung angesprochen wird, entspreche nicht der Realität, erklären Familien im Gespräch mit dem Land. Viele Kinder blieben bis zur Volljährigkeit in den Pflegefamilien, weil Herkunftsfamilien – oft alleinerziehende Mütter – sich nicht stabilisieren. Zahlen, wie lange Pflegekinder in Langzeitbetreuung bleiben, oder wie alt die Kinder bei der Platzierung sind, gibt es weder vom One noch von der Justiz, „die keine Statistik erheben“. Auch wenn jeder Fall für sich steht: Der Mangel an Daten zeugt nicht nur von Desinteresse an einem gesellschaftlich und politisch brisanten Problem, er erschwert auch die faktische Diskussion.

Anruf bei der Jugendrichterin Gisèle Hubsch. Sie arbeitet seit fünfzehn Jahren am Jugendgericht, jede Woche werden dort acht Fälle verhandelt. Sie unterscheidet zwischen Platzierungen, die sehr früh stattfinden, wenn etwa die Maternité schon nach der Geburt auf Vernachlässigung aufmerksam wird, und Kindern, bei denen Probleme später auftreten. Es präsentierten sich ihr etwa sechs bis sieben Fälle pro Jahr, bei denen gar kein Umfeld mehr für das Kind auffindbar ist. „Zwei Mal hat überhaupt niemand mehr nach dem Kind gefragt.“ Man höre öfter den Vorwurf, in Luxemburg würde die Justiz die Kinder sehr schnell aus der Herkunftsfamilie nehmen, sagt die Richterin. „Kürzlich ging es um ein zwei Monate altes Baby, das geschüttelt wird und nur kalte Milch bekommt. Lange warten kann ich in diesem Fall nicht.“ Wie oft werden Kinder „erfolgreich“ in die Herkunftsfamilie zurückgeführt? Gisèle Hubsch erklärt, das sei meist früh absehbar, etwa bei älteren Kindern, deren Herkunftsfamilien in akuten Krisen sind und denen es nach einer Weile besser geht. Rückführungen in die Herkunftsfamilien nach langfristigen Platzierungen seien selten – die Tendenz sei eher, dass Kinder jahrelang in den Pflegefamilien bleiben.

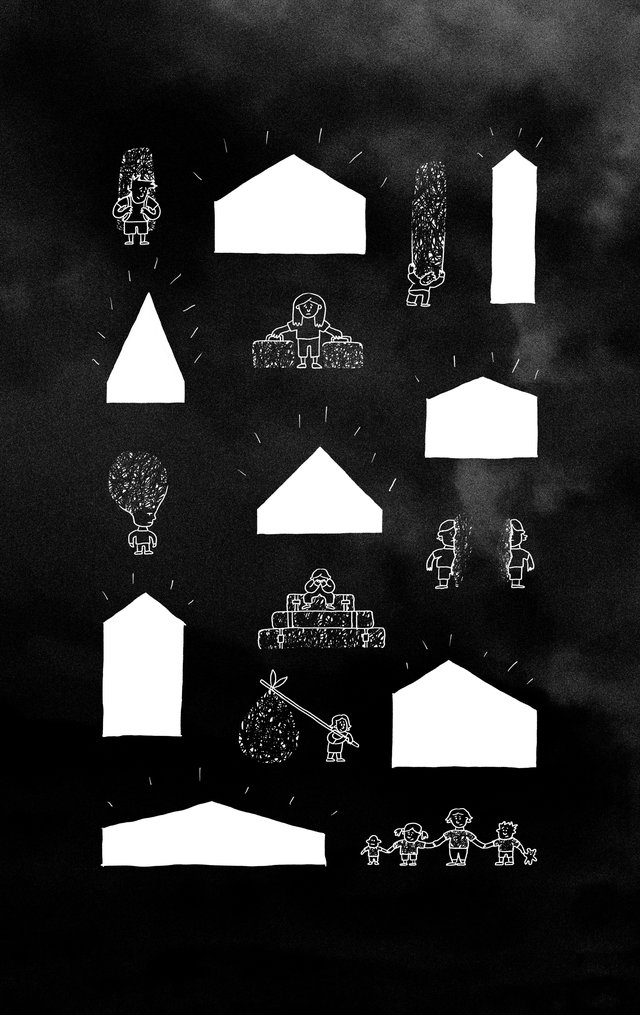

Das Leben eines Kindes, das aus seiner Herkunftsfamilie genommen wird, um längerfristig in Fremdbetreuung unterzukommen, ist von Anfang an von Abbrüchen und Traumata geprägt. Oft stecken Drogenprobleme, Misshandlung und Sexualdelikte hinter den gerichtlichen Entscheidungen. Als Marc mit zweieinhalb Jahren zu seiner jetzigen Pflegefamilie kam, war er in einem sehr schlechten Zustand, berichtet Elise*, seine Pflegemutter seit nunmehr fünf Jahren. Marcs leibliche Mutter ist suchtkrank und obdachlos, nach der Geburt wurde er in ein Kinderheim gebracht. Zwei Jahre lang lebt er im Heim, bis er in einer „Nacht und Nebel Aktion“ sechs Monate in einer temporären Pflegefamilie unterkommt. Dann zieht er zu Elise und ihrem Mann, vor dem Einzug haben sie den Jungen lediglich zwei Mal gesehen. Seit Jahren spiele er mit Tieren und Pflanzen Trennungssituationen nach, sagt Elise. Sie werden aus einem Kontext herausgerissen, müssen sich in einem neuen wieder einpflanzen. „Er konnte sich nicht mehr binden, weil er so unsicher war. Er dachte, dass es eh bald wieder zu Ende geht und sehr wehtun wird.“ Elise hatte sich im Vorfeld gewappnet, traumapädagogische Weiterbildungen besucht. „Es hat jahrelang gedauert, bis er eine Bindung zu uns zugelassen hat.“ Es macht sie sehr glücklich, zu sehen, dass es ihrem Pflegesohn nun langsam besser geht. Marcs biologische Mutter hat ihr Besuchsrecht nie eingefordert, Marc fragt nicht nach ihr. Mehrmals haben die zuständigen Dienste versucht, den Kontakt mit ihr wiederherzustellen – zu den verabredeten Terminen erschien sie nicht. Elise war es jedoch wichtig, sich ihr vorzustellen. Deswegen besucht sie sie einmal. „Im Gespräch zeigte sie sich beruhigt, dass ihr Sohn in guten Händen sei. Das war der einzige Kontakt in den letzten fünf Jahren.“ Alle fünf bis sechs Wochen sieht der Junge seine Großmutter mit Beaufsichtigung. Man hört kein Werteurteil in Elises Stimme, allerdings findet sie klare Worte: Eltern hätten Pflichten – und würden ihre Rechte verlieren, wenn sie diesen Pflichten nicht nachkommen könnten. „Ein Kind ist kein Kaktus, den man mutwillig verpflanzen kann. Es braucht Zeit und Stabilität, um zu heilen.“ Eine mögliche Rückführung nach etlichen Jahren in der Pflegefamilie sei ein Damoklesschwert – ein Pflegekind dürfe keinen weiteren Abbruch erleben. Elise und Mireille Molitor sind sich einig, dass es in Luxemburg eine Idealisierung des „lien du sang“ gebe.

Die Zahl an Pflegeeltern stagniert seit einigen Jahren. Derzeit sind 465 Familien aktiv, davon sind 247 klassische Pflegefamilien und 218 Verwandtschaftspflege. Das heißt, dass Großeltern, Onkel und Tanten und andere Familienmitglieder sich um das Kind oder die Kinder kümmern. Der Staat, der sowohl Institutionen wie auch Pflegefamilien finanziert, legt sich ungern auf eine Form der „besseren“ Betreuung fest. Die Diagnose, dass es an Pflegefamilien fehlt, teilt er in dieser Form nicht. Es gehe darum, die Zahl an Kindern, die aus ihren Familien weggenommen werden, weiter zu reduzieren – um eine noch intensivere ambulante Betreuung im Vorfeld, erklärt Michèle Bressanutti, Direktorin des One. Wichtig sei ein Paradigmenwechsel: Man müsse sich fragen, wie man die Herkunftsfamilie am besten mit auf den Weg nimmt. „Ein Pflegekind kann nicht dafür da sein, die Bedürfnisse von Erwachsenen zu erfüllen.“

Die letzte Rekrutierungskampagne für Pflegefamilien liegt acht Jahre zurück, derzeit sind zehn Familien im Selektionsprozess. Es herrsche eine gewisse Unsicherheit aufgrund der noch nicht gestimmten Jugendschutzreform, berichtet Mireille Molitor. Auch die Wohnkrise und steigende Lebenskosten sind Parameter, die Familien davon abhalten können, diesen Weg zu beschreiten. Die Jugendschutzreform, die für die zuständigen Minister Claude Meisch (DP) und Elisabeth Margue (CSV) eigenen Angaben nach „eine Priorität“ sei, ist auf dem Weg. Wann sie gestimmt wird, kann niemand sagen. Derzeit werde an den formellen Einwänden des Staatsrats gearbeitet, heißt es aus dem Justizministerium. Der Sektor der Pflegefamilien soll im neuen Gesetz professionalisiert werden, es sieht drei verschiedene Gegebenheiten vor: die freiwillige Pflegschaft, bei der die Familie sich im Dienst der Gesellschaft sieht; der Status als Selbständige/r, der einer professionelleren Ausübung der Pflegschaft dient und bei besonders intensiver Unterstützung von Pflegekindern zum Tragen kommt und letztlich der Status als Verwandtschaftspflegerin.

Auch soll es Änderungen im Sorgerecht geben. Während es bisher bei einer Platzierung integral zu den Pflegeeltern oder den Kinderheimen überging, soll es nun geteilt werden, nach dem Modell dessen, was bei Scheidungskindern passiert. Im Scheidungsgesetz wurden 2018 die„actes usuels“ und „actes non usuels“ eingeführt. Unterschieden wird zwischen Alltagsentscheidungen und Entscheidungen, die das Leben des Kindes beeinflussen. Ein Haarschnitt versus die Wahl des Gymnasiums, beispielsweise. Pflegefamilien werden nach der Reform nur noch „actes usuels“ ohne Unterschrift der Herkunftsfamilie durchführen können. Werden Entscheidungen, die im Sinne des Kindeswohls getroffen werden, blockiert, soll das Sorgerecht zwei Monate auf die Pflegefamilie oder das Kinderheim übertragen werden können.

Mireille Molitor sieht der geplanten Reform positiv entgegen, sie geht ihr jedoch nicht weit genug. Die Fleegeelteren asbl. denkt an ein „permanency planning“, wie es das in Großbritannien gibt, das den Kindern das Damoklesschwert über dem Kopf zerschlägt, indem sechs bis zwölf Monate nach der Platzierung über die Zukunft des Kindes entschieden werden würde. Nach einem gesetzlich festgelegten Zeitraum würde entweder entschieden, dass das Kind zurück in die Herkunftsfamilie kommt, oder eine solche Rückführung ausgeschlossen, außer, das Kind frage explizit danach.

Ob das Kind immer so gehört wird, wie es soll, ist fraglich. Anekdotisch soll es manchmal zu Rückführungen gekommen sein, die gegen den Willen des Kindes geschahen (d’Land, 3.7.2020). Natürlich behaupten alle Akteure, im Sinne des Kindeswohls zu agieren. Das One zieht die Kinderrechtskonvention hinzu, beruft sich auf den deutschen Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeuten Karl Heinz Brisch. Das Kind sei bereits im Bauch der Mutter gebunden, sagt Michèle Bressanutti im Gespräch mit dem Land. Die Pflegefamilien beziehen sich ebenfalls auf Brisch. In einer Publikation namens Bindung und Umgang schreibt er: „Eine Rückführung etwa in die Ursprungsfamilie, wo die Deprivation des Kindes stattfand, macht aber nur dann einen Sinn, wenn sich an den Fähigkeiten zur emotionalen Verfügbarkeit und Feinfühligkeit der Eltern in der Interaktion mit ihrem Kind durch entsprechende Therapie der Eltern tatsächlich etwas verändert hat.“ Diese Veränderung solle durch eine externe Begutachtung belegt sein – sonst würde man dem Kind erneut eher schaden, „mit allen Konsequenzen für die gesunde altersgerechte Reifung des Kindes.“